Abstract:

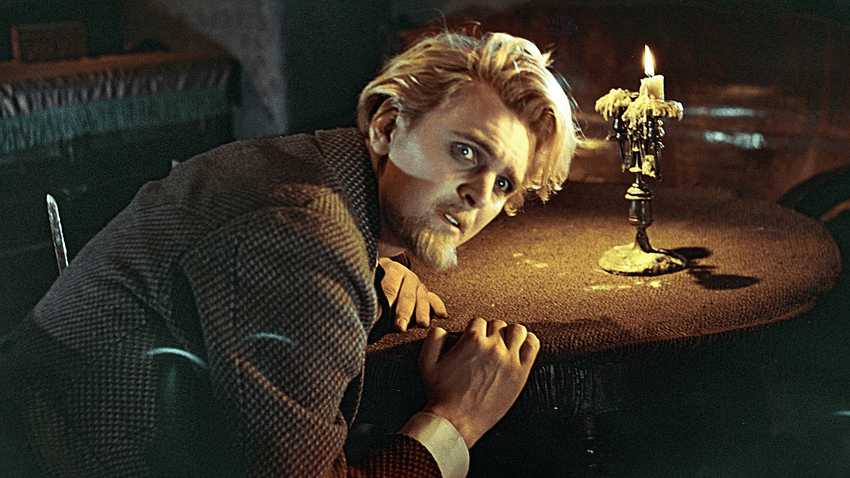

Der an Epilepsie leidende 26-jährige Fürst Myschkin kehrt nach einem langen Aufenthalt in der Schweiz, in der er seine Krankheit behandeln liess, nach Russland zurück, um ein Erbe anzutreten. Nur kurz nach seiner Ankunft wird er in das Leben St. Petersburg mit all seinen Bürgerschichten hineingeworfen. Er lernt adlige Familien, am Gesellschaftsrand stehende Menschen, Beamte und militärische Funktionäre kennen und taucht in ihre Welt ein. Dabei blickt ein unglaublicher Kontrast zwischen der beinahe kindlichen Naivität und unglaublichen Ehrlichkeit Myschkins und der Macht-, Ruhm- und Ansehgierigen russischen Oberschicht hervor; dieser Kontrast stosst bei den Adligen auf solch Unverständnis, dass der Fürst immer wieder ein „Idiot“ genannt wird. Fürst Myschkin gerät in eine Dreiecksbeziehung mit der von Kind-auf traumatisierten Nastasja Filippowa und ihrem Verehrer Rogoschin. Nastasja wendet sich teils von ihm ab, flieht mit ihrem Verlobten Rogoschin, will ihn aber nicht heiraten, Rogoschins Mordanschlag auf Myschkin scheitert an einem spontanten Epilepsieanfall desselben usw. usf.. Schliesslich macht Prinz Myschkin einen Heiratsantrag an die adlige Tochter Aglaja, nachdem er von ihr beinahe aufgefordert wurde, dies zu tun. Doch als Aglaja Nastasja konfrontiert über die Intention von den von ihr geschriebenen Briefe, lässt Nastasja ihre Macht spielen, trennt sich kurzerhand von Rogoschin und bringt den Fürsten wieder auf ihre Seite. Der grösste Teil der russischen Bekanntschaften Myschkins wendet sich nun von ihm ab, doch bei der Hochzeit Myschkins und Nastasjas, verlässt diese wiederum kurzerhand die Kirche und flieht mit Rogoschin. Rogoschin ermordet Nastasja schliesslich mit einem Messer und der Fürst erkrankt bei dem Anblick der toten Nastasja soweit, dass er sich wieder in die Behandlung in die Schweiz begeben muss.

Tugendhaftes Ideal in der heutigen Gesellschaft:

Fürst Myschkin erscheint dem Leser als ein unglaublich guter Mensch. Er ist ehrlich, lügt nie, er hat Verständnis für alle und jeden, selbst die abscheulichsten, tiefen, bösen Stellen der menschlichen Seele versucht er zu verstehen und verzeiht jegliche böse Taten; so beschreibt er den Mordanschlag Rogoschins an ihn als „kranker Geisteszustand“, über den er die Kontrolle verloren hatte. In seiner vollumfänglichen naiven Unschuld ist es ihm nicht möglich, böse Absichten seines Gegenüber zu erkennen, er kann sich gar nicht vorstellen, dass es jemand geben würde, der ihn betrügen würde. Der Fürst hat Mitleid für alles und jeden, hört sich jede Meinung an, will die Menschen verstehen. Seine vollumfängliche Tugendhaftigkeit ist faszinierend und beinahe ansteckend. Doch Dostojewski stellt zur Schau, dass ein solcher „idealer“ Mensch in der heutigen (bzw. damaligen) Gesellschaft keinen Platz findet. Immer wieder wird der Prinz belächelt, als „Idiot“ abgestempelt und seine Naivität ausgenutzt. Es ist sinnbildlich, dass dieser scheinbar „perfekte“ Mensch schlussendlich derjenige ist, der nach einem kurzen Aufenthalt in der russischen Gesellschaft, wiederum in einen Krankheitszustand verfällt.

Schliesslich handelt es sich in dem Roman um Dostojewskis persönlichstes Werk, in dem er seine eigene Scheinhinrichtung verarbeitet, indem er Fürst Myschkin gegen die Todesstrafe argumentieren lässt, indem er seine eigene Epilepsie und seine Isolation im Straflager in Sibirien einbaut und schliesslich das christliche Ideal – verkörpert durch Myschkin – dem er selber als Anhänger des Christentums nie gerecht wurde.

Die Auseinandersetzung mit dem Tod:

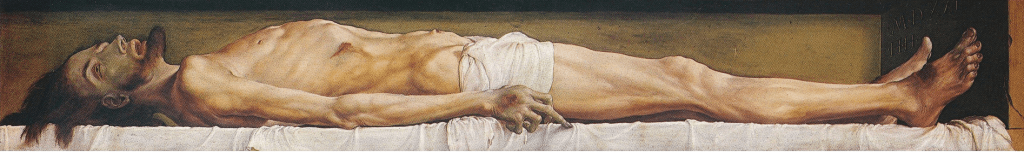

Das Bewusstsein und die Immanenz des Todes und in diesem Zusammenhang der Wert des Lebens ist ein widerkehrendes Thema des Romans. Als Myschkin von einer Hinrichtung erzählt, berichtet er wie man in den letzten Minuten vor dem Tod sich erst richtig dem außerordentlichen Wert des Lebens bewusst wird und beschreibt den Gedanken, dass man sein Leben verschwendet hat, als die schlimmste Realisation überhaupt, die sich in diesen letzten Sekunden des Lebens äussert. So hofft man bis zur letzten Sekunde auf ein Wunder, auf eine Begnadigung, auf einer weitere Chance (vgl. auch Victor Hugos „Der letzte Tag eines Verurteilten„). Dostojewskis Beschreibung der letzten Sekunden vor dem Tod ist die eindrücklichste Stelle des gesamten Romans (hier nachzulesen). Durch seine Epilepsie wurde der Fürst in seinen Anfällen immer wieder mit dem Tod konfrontiert und hat sich selbst geschworen, dass Leben in seiner vollumfänglichen Schönheit wahrzunehmen und zu schätzen; doch gibt er zu, diesem Anspruch kaum gerecht zu werden. Im Kontrast zu dieser Auffassung steht Ippolit, ein nihilistisch-atheistischer Mensch, der ebenfalls mit dem Tod hadert. Ippolit betont die Notwendigkeit des Todes und beschwört dass die Natur dem allgemeinem, vor allem aber seinem persönlichen Leid, völlig gleichgültig gegenübersteht. So wie alles in der Natur vergeht, prädestiniert ist und jedes Leben ein Ende hat, das mit der Zeit vergessen geht, sieht Ippolit keine Möglichkeit für ein sinnvolles Leben. Seinen eigenen Suizid sieht er als einzige Möglichkeit, diesem Dilemma zu entfliehen und der Natur zuvorzukommen; doch scheitert er selbst an diesem Vorhaben.

Selbstreflexion:

Was kann ich nun mitnehmen von diesem Roman? Ich muss gestehen, dass ich mich, anders als beim Roman Schuld und Sühne, nicht sehr mit dem Protagonisten identifizieren konnte. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass ich wohl selbst weit davon entfernt bin, ein überhaupt Ansatzweise so tugendhafter Mensch zu sein, wie es Fürst Myschkin ist (und womöglich sind das die meisten Menschen). Sicherlich aber fällt es mir schwer, so viel Verständnis bzw. Mitleid zu fühlen, wie es Myschkin tut. Woher mag das liegen? Vermutlich in erster Linie am eigenen Ego. Das heisst ich stelle in vielen Situationen mich selbst in den Vordergrund, ich denke mit meinem Kopf, ich versuche nicht, mich in die Situation von anderen hineinzuversetzen. Durch diese egozentrische Haltung fällt es mir teils schwer, verständnisvoll auf die Probleme, Handlungen oder Verhaltungsweisen anderer Personen zu reagieren. Zum anderen aber auch, weil ich selbst vielleicht zu dem Gefühl neige (bzw. das Gefühl haben möchte) etwas „spezielles“ zu sein, „aussergewöhnlich“ zu sein – und mich dementsprechend von anderen Menschen „abzuheben“. Wenn ich mich nun zu sehr in andere Menschen hineinversetze, beginne ich womöglich zu sehen, wie ähnlich ich ihnen doch bin, dass ihre Probleme meine Probleme sind, das ich weder aussergewöhnlich noch speziell bin, sondern nur gewöhnlich. Sodann könnte es eine Angst vor dem Platzen dieser Illusion sein, die mich daran hindert, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und mehr Verständnis zu zeigen. Wenn ich dann auf Unverständnis auf eine Handlung oder Verhaltensweise einer Person reagiere, dann ist das eigentlich immer zu kurz gedacht: Jede Handlung, jedes Verhalten und jede Intention hat einen Grund (Woher sollen diese Gedanken denn sonst kommen? Sie fallen schliesslich nicht aus freiem Himmel). Wenn ich diesen an einer anderen Person nicht sehe, dann liegt das an mir, weil ich zu faul war, richtig darüber zu reflektieren bzw. mir tatsächlich Gedanken zu machen. Wenn ich fortan beobachte, dass ich intuitiv mit Unverständnis reagiere oder eine Situation oder Handlung einer anderen Person nicht nachvollziehen kann, dann ist das genau ein Zeichen dafür, dass ich nicht genug darüber nachgedacht habe. So muss ich mich in einem solchen Moment selbst darüber anhalten, mehr Gedanken zu machen. Denn genau dies macht ein empathischer, mitleidsvoller Mensch aus, wie es Fürst Myschkin ist.

Diskussion über gewöhnliche Menschen:

Eine der vielen philosophischen und gesellschaftlichen Diskussion, die die Charaktere in dem Roman führen, die mir länger geblieben ist und Anklang fand, war diejenige über „Durchschnittsmenschen“ und „Ausnahmemenschen“.

Zitat: „Wenn z. B. das Wesen gewisser „Dutzendmenschen“ gerade in ihrer unveränderlichen „Gewöhnlichkeit“ liegt, oder wenn diese Leute ungeachtet all ihrer Anstrengungen, um jeden Preis aus dem Geleise der Gewöhnlichkeit und Gewohnheit herauszukommen, dennoch unveränderlich bei der Gewöhnlichkeit bleiben, so werden auch sie zu einem gewissen Typ – in ihrer Art, versteht sich – zum Typ der Gewöhnlichkeit eben, die um keinen Preis das bleiben will, was sie ist, sondern um jeden Preis originell und selbständig erscheinen möchte, ohne auch nur im geringsten die nötigen Gaben zur Selbständigkeit zu besitzen. (…) In der Tat, es gibt nichts Ärgerlicheres, als z. B. reich, aus anständiger Familie, von gutem Äußeren, nicht ungebildet, nicht dumm, sogar ein sogenannter guter Mensch zu sein und dabei gleichzeitig doch kein einziges Talent zu besitzen, keine einzige besondere Eigenschaft, nicht einmal besondere Schrullen und auch keine einzige eigene Idee zu haben, kurzum – „genau so wie alle“ zu sein. (…) In der Tat, es gibt nichts Ärgerlicheres, als z. B. reich, aus anständiger Familie, von gutem Äußeren, nicht ungebildet, nicht dumm, sogar ein sogenannter guter Mensch zu sein und dabei gleichzeitig doch kein einziges Talent zu besitzen, keine einzige besondere Eigenschaft, nicht einmal besondere Schrullen und auch keine einzige eigene Idee zu haben, kurzum – „genau so wie alle“ zu sein. Man besitzt ein gewisses Kapital, jedoch kein Rothschildsches; die Familie ist durchaus ehrenwert, hat sich aber niemals auch nur im geringsten ausgezeichnet; das Äußere ist anständig, drückt aber sehr wenig aus; die Bildung ist nicht gering, doch was man mit ihr beginnen soll, weiß man nicht; Verstand ist gleichfalls vorhanden, nur leider ohne daß die geringsten eigenen Ideen mit ihm verbunden wären; sogar Herz ist da, nur fehlt ihm wiederum Großmut, und so ist es auch in jeder anderen Beziehung. Solcher Leute gibt es in der Welt eine ungeheure Menge, sogar viel mehr als es den Anschein hat. Unter ihnen kann man zwei Arten unterscheiden: die einen sind ausgesprochen beschränkt, die anderen „viel gescheiter“. Die ersteren sind natürlich die glücklicheren. Einem beschränkten „gewöhnlichen“ Menschen fällt z. B. nichts leichter, als sich für einen ungewöhnlichen, originellen Menschen zu halten und sich durch diesen Glauben das Leben ruhigen Gewissens zu versüßen. Genügte es doch gar mancher Dame, sich das Haar abzuschneiden, eine blaue Brille auf die Nase zu setzen und sich „Nihilistin“ zu nennen, um sogleich davon überzeugt sein zu können, daß sie nun auch eigene „Überzeugungen“ habe. Es braucht so manch einer nur ein etwas menschenfreundlicheres Gefühl in seinem Herzen zu hegen, und er wäre ohne weiteres überzeugt, daß er der fortgeschrittenste und feinfühligste Mensch sei. Und wie vielen genügte es, in irgendeiner Broschüre einen beliebigen Abschnitt mitten heraus zu lesen, um sich einzubilden, die gelesenen Gedanken seien im eigenen Gehirn entstanden. Die Frechheit der Naivität, wenn man sich so ausdrücken kann, ist in solchen Fällen oft geradezu wunderbar, und sollte sie auch noch so unwahrscheinlich sein, sie ist und bleibt Tatsache. Diese bodenlose Unverschämtheit der Naivität, diese sozusagen unerschütterliche Überzeugung eines dummdreisten Menschen, daß er ein großes Talent sei, ist von Gogol meisterhaft in dem Typ der Leutnants Pirogoff[28] dargestellt. Pirogoff zweifelt keinen Augenblick daran, daß er ein Genie sei oder sogar noch mehr als das. Ja, er ist sogar so überzeugt davon, daß er einen Zweifel daran überhaupt nicht für möglich halten würde. Gogol war sogar gezwungen, ihn zur Beruhigung des verletzten Sittlichkeitsgefühls seines Lesers durchprügeln zu lassen, doch als er dann sah, daß der große Mann sich nach der Strafe nur einmal wie ein Pudel nach dem Bade schüttelte, und zur Stärkung eine Pastete verzehrte, blieb ihm schließlich nichts anderes übrig, als mit der Achsel zu zucken und den Leser vor dem Berge sitzen zu lassen. Es hat mir nur von jeher sehr leid getan, daß Gogol diesem großen Pirogoff einen so geringen Titel beigelegt hat. Ist er doch von sich selbst so eingenommen, daß ihm nichts leichter fallen würde, als sich proportional mit seiner Rangerhöhung für einen immer größeren Feldherrn zu halten, oder nicht einmal bloß zu halten, sondern einfach überzeugt zu sein, daß er der größte Feldherr sei. Und wie viele von solchen machen dann auf dem Schlachtfelde in so erbärmlicher Weise Fiasko! Und wie viele Pirogoffs hat es doch unter unseren Literaten, Gelehrten und Propagandisten gegeben! Ich sage „hat gegeben“, aber selbstverständlich kann man auch „gibt“ sagen.“